夏期の休みを有意義に使うために!勉強時間の確保も必要です!

質よりも量をこなさないと質は追いついてきません。しかし、量をこなす段階でそもそもの努力の方向性が違うのであれば、さらに意味がありません。

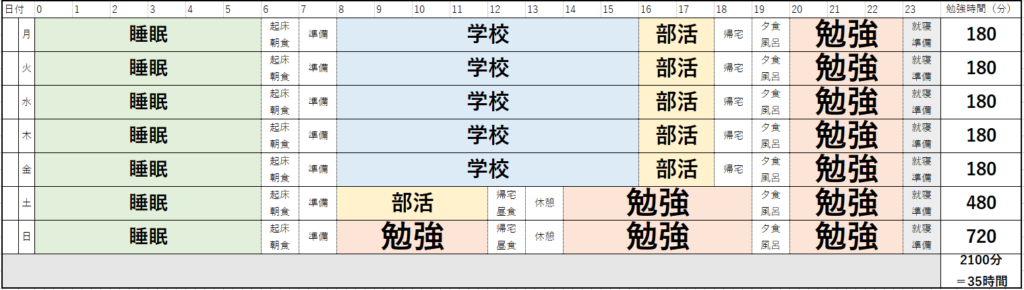

下の図は、僕が高校の頃の担任であるT先生の話を参考に作成したものです。1週間の勉強時間の目標値が2000分(約30時間)、それを実現するためのスケジュール(週35時間設定)です。これと同じような生活をしなさい、というわけではないですが、部活をしていても35時間をこなす人もいます。同じ35時間でも努力の方向性や知識を定着させる方法を知らないと、ただ時間を浪費するだけになります。学び方を知らないまま努力をするのが一番残酷です。効率がいい人は何が違うのか?生まれ持った才能の差なのか?色々と思うことはあるかと思います。しかし、一部の特殊な才能を持つ人たちを除いて、普通の人でも、正しい努力をすればそれ相応の結果を出すことはできます。継続が大事です。

大学受験では、「東大京大に進学する人は元々頭が良かった」と思う人も多いです。もちろんそのような人もいますが、多くは「努力」で「合格」をつかみ取った人たちです。もちろんその「努力」は中学受験でも高校受験でも当てはまります。気を付けてほしいのは、「受験」のために「すべてを優先する」のはいけません。普段の家でのお手伝い、家族で夕食を食べる日、など普段の日常を変えてまで勉強に専念するのはちがいます。

さて、ここからの内容は、バーバラ・オークリーという女性の話の一部になります。

彼女は数学・化学の面では絶望的であり、クラスで手を挙げることもできず、試験のたびに自信を失っていき、挙句、教師からも「向いていない」と言われるほどであった。そんな自分のことを「自分はバカなんだ」と思うようになった。さて、そのような人がなぜ「工学教授」になれたのか、なぜ「学び方を学べ」と訴えるほどになったのか。そして、バーバラさん本人が高校時代まで数学・化学については何度も落第をしたほどの人物であることを忘れてはいけない。

これを読んでいる人の中には、「数式を見ると真っ白になる」「授業が地獄だった」そういう経験をした人もいるだろう。勉強なんて苦痛……。ところがバーバラ本人も軍の通信部の仕事をする上で、数学と化学に向き合わないといけない、世界は論理と数式でできている、と思わざるを得なくなる。そう、「自分自身の無知から逃げる限り、未来は拓けない……」と気づくのである。そして、脳を鍛え直していくのである。

さて、脳を鍛え直していく中で、以下5つのことをバーバラさんは理解・実践していく。

1:脳の2つのモード 集中と拡散 があることを知る

人間の脳は、集中型と自由に思考を巡らせる拡散型の2つがあることを知る必要があります。問題点としては、無理に集中型で押し切ろうとすることです。努力が足りないと言われた結果、脳の仕組みを無視した戦い方をしている若者……。人間の脳は、休息なくしてひらめきは生まれない、ということを理解しておく必要があります。これをうまく利用していきましょう。机とにらめっこをして、ただ時間が過ぎて問題が解けない。ところが散歩していたら解き方が浮かぶ、そんな経験はないでしょうか。これが拡散型の利点です。意図的にリラックスしないと脳は想像できない、ということを知り、この意識的に2つを切り替えて使う必要があります。

2:睡眠は努力の一部であること 授業中に寝るのは言語道断!

一夜漬けは無意味であることが科学的にも証明されている!夜、眠気と戦って勉強をしていませんか?無駄です。単なる自己満足にすぎません。脳は起きている間に、代謝によって老廃物を溜め込みます。それを睡眠の時に処理していきます。ということは、一夜漬けは、ゴミを処理せずにさらにゴミを出すことに等しいのです。その状態だとゴミだらけなので脳は誤作動を起こします。脳が誤作動を起こすと、判断力も低下します。

➡︎最新の脳科学研究:「学んだ直後に眠る」ことで、ニューロン同士の新たな接続が強固に作られることがわかっています。

睡眠不足=努力を無駄にする ということですね。

3:先延ばしは意志の弱さではない 脳の防御反応

後回しにしていい、ということではありません。人間の脳は嫌なことに直面すると、脳内で物理的に痛みに似た反応が起きます。勉強をしようと思って教科書やテキストを開いた瞬間に、何か他のこと(例えばYoutubeを見たくなる/SNSを見たくなる など)をしたくなるのは、脳が本能的に「痛み」から逃げようとしている反応です。勘違いしてはいけないのが、「痛みは永続しない」ということです。20分・25分集中して少し休む、これを繰り返し耐えて繰り返すことで、脳は適応して痛みがなくなります。脳科学的にも証明されています。

➡︎おすすめ:「ポモドーロ・テクニック」 25分集中5分休憩 の繰り返し

4:知識のチャンク化

人間が思っているよりも、脳の作業記憶容量は小さいです。4〜5個の情報を同時に扱うのが実は限界です。だからこそ、情報を小さな塊にしていかなければ、学びが瓦解していきます。ここでいう「学び」とは、知識という多くの「情報の断片」を結びつけて大きな地図(知識を体系化)していく作業のようなものです。丸暗記している状態は、知識になる前段階の「情報」をただ溜め込んでいるだけになります。それをチャンク化することによって、「知識」として定着し、さらにそれらを繋いでいくことで、より広範囲の「知識」のつながりができていきます。いわゆる「応用力」と呼ばれるものです。脳内に知識の構造を作ることです。

➡︎教育検査との関連

「処理速度」「作業記憶」「流動性推理」 値が高い低いでどちらかとえば得意・不得意、という印象ですが、そこを知ることによって、上記の「知識」の定着にも繋がってきます。値が低いからダメ、ではなく不得意だけどそれを知ったことで違うアプローチができます。

5:恥をかく勇気も必要

人は簡単に「わかった気になる生き物」です。教科書やテキストを眺めて、「なるほど!」、問題集の答えを見て「理解した!」と錯覚します。そして、いざテスト当日を迎えると、できずに焦り、混乱し、そして絶望します。これの理由は1つでアウトプットをしていないからです。理解したかどうかは、友達に教えられるか、自分で自分に説明できるか、それができない以上は「理解」とは言いません。いらないプライドは捨てましょう。

上記、5つを意識して夏休みを有意義な時間にしましょう。わからないことから逃げずに、痛みを恐れず挑戦しましょう。「経験は財産」です。普段とは違う環境で、普段経験できないようなことを経験するのは脳にとっても自分自身にとっても有意義になります。すべてを明日から、ではなく意識しつつ少しずつ実践してみる、ということが大事です。